現在、主として北海道に居住する日本列島の先住民族。欧文表記は Ainu。

アイヌの起源については様々な説がとなえられてきたが、現在、自然人類学の上からは、縄文時代に広く日本列島に生活していた人々のうち列島北方を居住地としたものが、弥生時代以降も著しい形質上の変化を被らずに中・近世にまで至り、アイヌ民族の主体をなしたという説が有力である。和人 ( シャモ ) 蝦夷 ( えみし ) 阿倍 ( あべの ) 比 ( ひ ) 羅 ( ら ) 夫 ( ふ ) 飽田 ( あきた ) 渟代 ( ぬしろ ) 道奥 ( みちのく ) 渡島 ( おしま ) 胆振 ( いぶりさえ ) 渡島 ( おしま ) 胆振 ( いぶりさえ )

縄文時代の終りごろまで日本列島はほぼ同様の歴史を刻んできたが、紀元前400年〜前300年ごろから列島中央部(本州・四国・九州)に住む人々の多くが稲作を主軸とした農耕社会へ移行していったのに対し、列島北方地域では、狩猟・漁猟・採集を主とした文化が存続した。擦文 ( さつもん ) 十 ( と ) 三 ( さ ) 湊 ( みなと ) 蠣崎 ( かきざき ) 勝山 ( かつやま ) 夷狄 ( いてき ) 法度 ( はっと ) 知内 ( しりうち ) 稗 ( ひえ ) 商場 ( あきないば ) 起請文 ( きしょうもん ) 場所請負制 ( ばしょうけおいせい ) 国後 ( くなしり ) 目梨 ( めなし )

明治政府は1869年、南千島を含む「蝦夷地」を北海道と改称、アイヌの人々を一方的に「日本人」に編入、アイヌ固有の歴史・文化を否定する同化政策を強力に推し進めた。

(引用:マイペディア(C)株式会社日立システムアンドサービス)

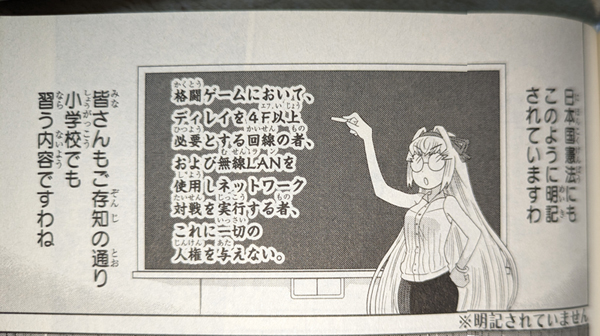

2019年4月、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(通称:アイヌ新法)が成立した。この中で、日本の法律では初めてアイヌ民族を「日本の先住民族である」と明記し、アイヌの生活や文化を保護するための規制緩和や国による交付金制度が盛り込まれた。

アイヌ文学

アイヌの伝統文化は口頭文芸の豊かな世界を育んできた。

(引用:マイペディア(C)株式会社日立システムアンドサービス)

VIDEO

アイヌ語

日本列島固有の言語のひとつ。北海道方言、樺太方言、千島方言、本州東北方言のうち千島方言と東北方言は消滅。

アイヌ民族出身の言語学者・民俗学者で、ユーカラ伝承者・金成 ( かんなり ) 幸恵 ( ゆきえ ) 知里 ( ちり ) 真志保 ( ましほ )

(引用:マイペディア(C)株式会社日立システムアンドサービス)

それはともかく、

ナコルルは「サムライスピリッツ」シリーズに登場するアイヌの戦士である。

担当声優は、

生駒治美氏(「サムライスピリッツ」(1992)〜「サムライスピリッツ閃」(2008))

高橋美佳子氏(「サムライスピリッツ天下一剣客伝」(2005))

千葉麗子氏(テレビアニメ「サムライスピリッツ - 破天降魔の章 -」(1994))

國府田マリ子氏(電撃CD文庫「サムライスピリッツ」(1994))

中原麻衣氏(パチスロ「サムライスピリッツ鬼」(2011)、「KOF14」(2016)、「SAMURAI SPIRITS」 (2019)、「SNKヒロインズ Tag Team Frenzy」(2018)、「KOF15」(2022))

キャロル・アマ−ソン氏(Carol Amerson)(アニメ「Samurai Shodown: The Motion Picture」(1995))

ナコルルというキャラクター自体のモデルは、1985年に公開されたアニメ映画「カムイの剣」に登場するアイヌの少女チオマップ。

元気少女 、ナコナコ